新着情報WHAT'S NEW

宮島の自然を学ぼう!「宮島フィールドトリップ」自然観察会開催レポート

博多屋INFO

2025.09.03 up

宮島に残る美しい原始林。その中で循環する生き物たちの営み。

私たち博多屋は生き物の不思議な魅力や宮島ならではの自然に触れ、その観察を継続して経年変化を知ろうと、今年初めて自然観察会を企画しました。

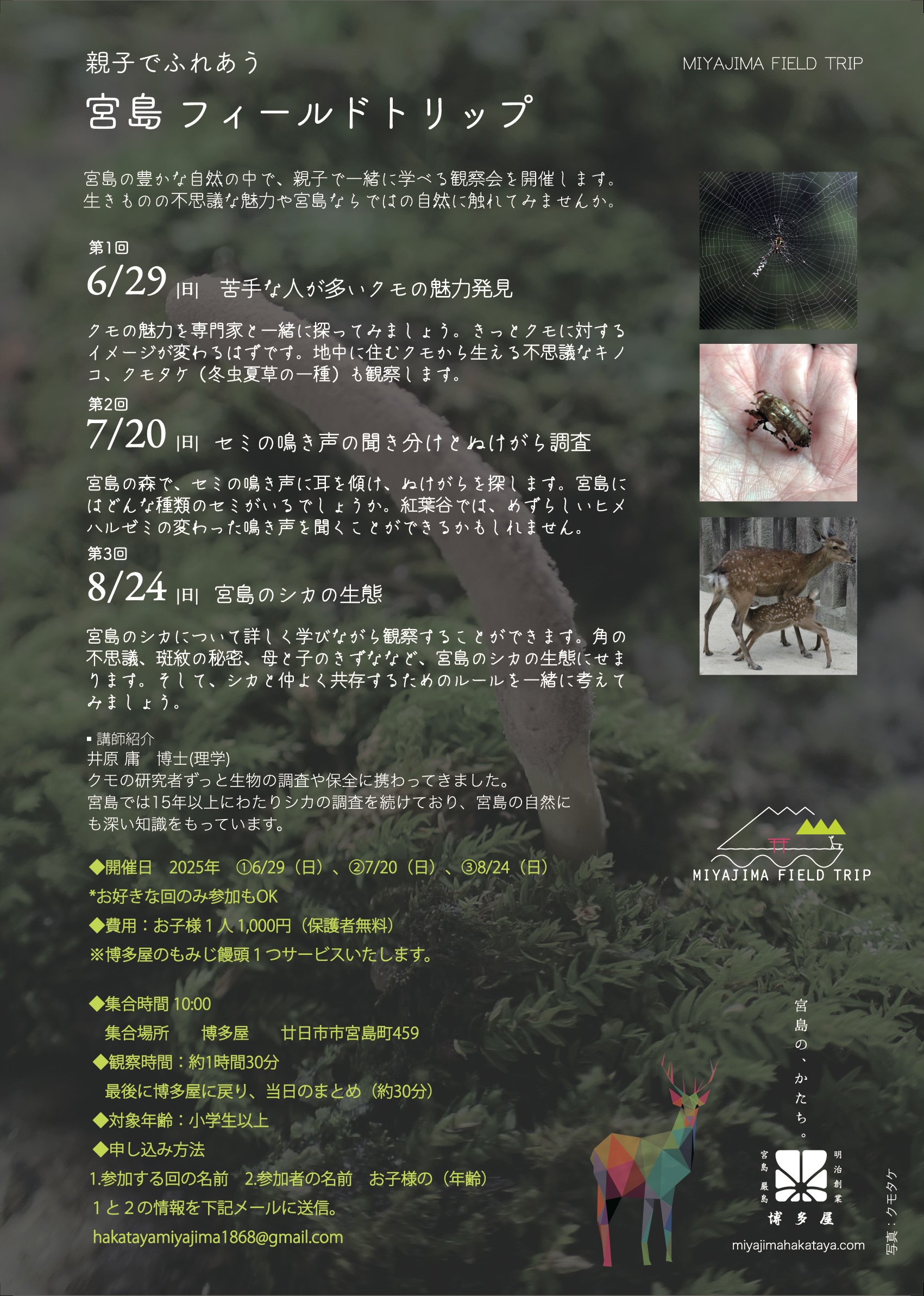

「親子でふれあう 宮島フィールドトリップ」と題し、3回に分けて実施。

テーマは、第1回が「クモ」、第2回が「セミ」、第3回が「シカ」で、どれも宮島に生息する生き物です。

それぞれの生態に詳しい専門家を講師に招き、参加者と一緒に島内の自然を巡りました。

【第1回】苦手な人が多いクモの魅力発見

第1回のフィールドトリップは、「苦手な多いクモの魅力発見」をテーマに、6月29日に実施しました。

私たちが「クモ」を想像するとき、草木や人工物などの間に白い編みを張って獲物を捕まえるイメージが浮かびますが、クモの中には地中に巣を作り、落ちてきた昆虫を捕食するものがいることを知っていますか?

また、自らの菌糸をクモに宿らせ、その栄養分を利用して成長する「クモタケ」という冬中夏草(とうちゅうかそう)の仲間のキノコもいます。

クモタケは、宮島では6月末ごろに目にすることができるそう。

今回の自然観察はクモタケを探しつつ、それぞれの方法で命をつなげる自然界の仕組みを覗いてみました。

(右がクモタケ、左が土の中に巣を作るキシノウエトタテグモ)

参加者は、はじめに博多屋のイートインスペースの一角で、講師からクモやクモタケの生態について教わります。

「クモには足何本?目何個?」

「宮島ではどんなクモが見られる?」

「よく見かけるクモの円網の作り方」

「クモタケってこんな形なんだ」

など、講師が持参した実物や写真を見ながら学びました。

講座のあとは、早速宮島の森へ「クモタケ探し」。

目的地の山辺の小径(こみち)への道中、子どもたちの姿は宝探しに出た冒険者そのもの。

散歩中のカニやいろいろな形のクモの巣など、さまざまなものに興味を示します。

(観察会中に見つけたクモ(右)とクモの巣(左))

山辺の小径付近で、6月末~7月初旬の数週間だけ見ることのできるクモタケ。

クモタケは、キシノウエトタテグモというクモに寄生する冬虫夏草(ふゆむしなつそう)の一種です。

クモが死んだ巣穴の底からきのこが伸び、巣の扉を押し開けて地上に姿を現します。

(キシノウエトタテグモの巣穴)

(キシノウエトタテグモに寄生し、その巣穴から成長したクモタケ)

クモタケが見つかることは、普段は見つけにくいキシノウエトタテグモの巣の存在を知る手がかりとなります。

講師はキシノウエトタテグモの巣を探す名人で、この日もクモタケの近くに、トタテグモの巣が4つほど見つかりました。

子どもたちは、講師に教わった通り小枝を使って巣の蓋を開けると「クモはどうやってこんなトンネルとドアを作ったの」と驚き、生き物の知恵を感じていました。

クモタケは、10本ほど発見。

普段何気なく歩く道も、探索の意識を持って通るといつもと違う道のように感じます。

子どもたちにとって、「少し意識するだけで見ている景色が広がる」という貴重な体験にもなったようです。

(普段は注視することのない岩場の近くを探索)

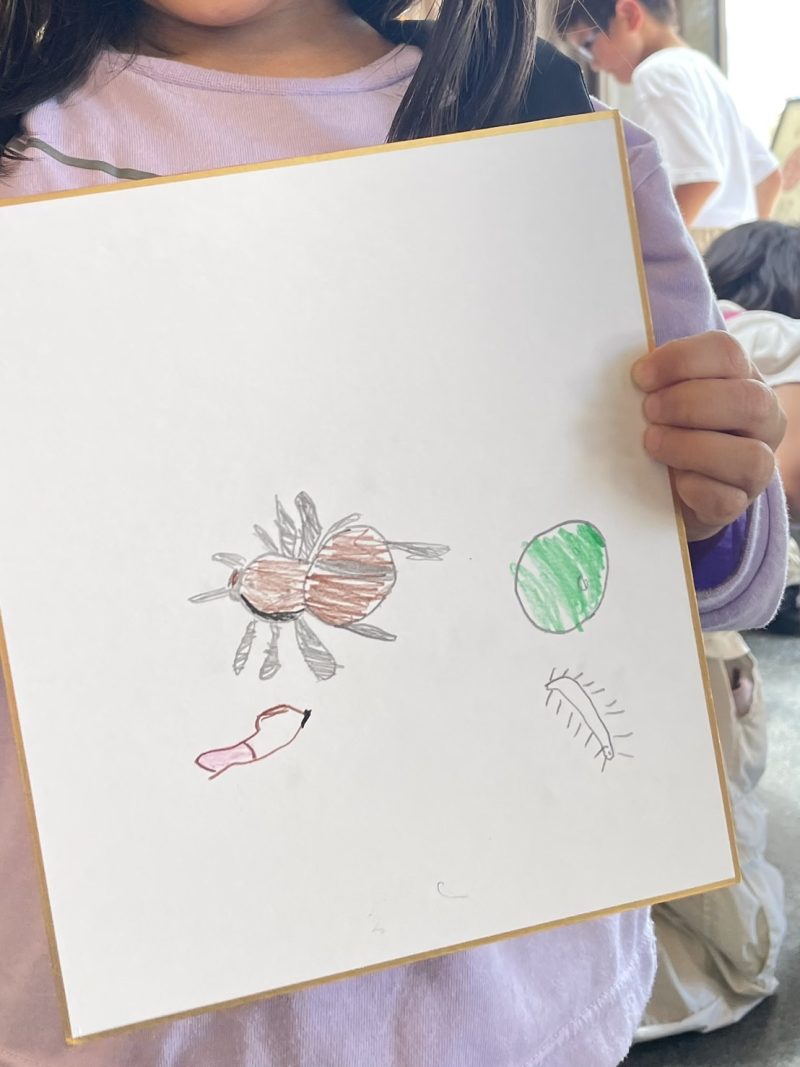

その後は博多屋に戻り、絵を描いて観察を振り返りました。

(上手に描けました)

【第2回】セミの鳴き声の聞き分けとぬけがら調査

7月20日に開催した第2回のフィールドトリップのテーマは「セミの鳴き声の聞き分けとぬけがら調査」。

俳句の季語にもなる、夏を代表する昆虫です。

参加者は、まずセミについて講座を受けます。

セミと一言で言っても、クマゼミ、ミンミンゼミ、ヒメハルゼミなど、その種類は多彩。

「セミどれぐらい生きられる?」

「幼虫の期間は?」

「宮島にはどんなセミがいるの?」

「抜け殻の見分け方を知りたい」

「セミに寄生する生き物はいるの?」

など、種類や生態を学んで知識を深めます。

そのあとは、早速観察へ。

一人ひとり小さな小箱を持って、セミの抜け殻を探しに紅葉谷公園へ向かいました。

(セミの抜け殻発見!)

地中から出てきたセミは木に登って脱皮します。

子どもたちは木を見上げたり木の周辺を歩いたりして一生懸命探していました。

この日の自然観察の目玉は「ヒメハルゼミ」の抜け殻探し。

ヒメハルゼミは体長2.5cm~3.5cm程度の小型のセミで、日本列島の中部から西部に分布していますが、数が少なく、普段なかなか出会うことのない珍しいセミだそうです。

観察を終えると博多屋に戻って、拾った抜け殻を種類別にセミの分類表に置いていきます。

そうすると、7月20日ごろの紅葉谷公園ではヒメハルゼミの抜け殻が多いことが分かりました。

(抜け殻を分類表に置いていきます)

(よくよく観察して・・・。何か分かったかな?)

(未就学の子どもも大人の手を借りて頑張りました)

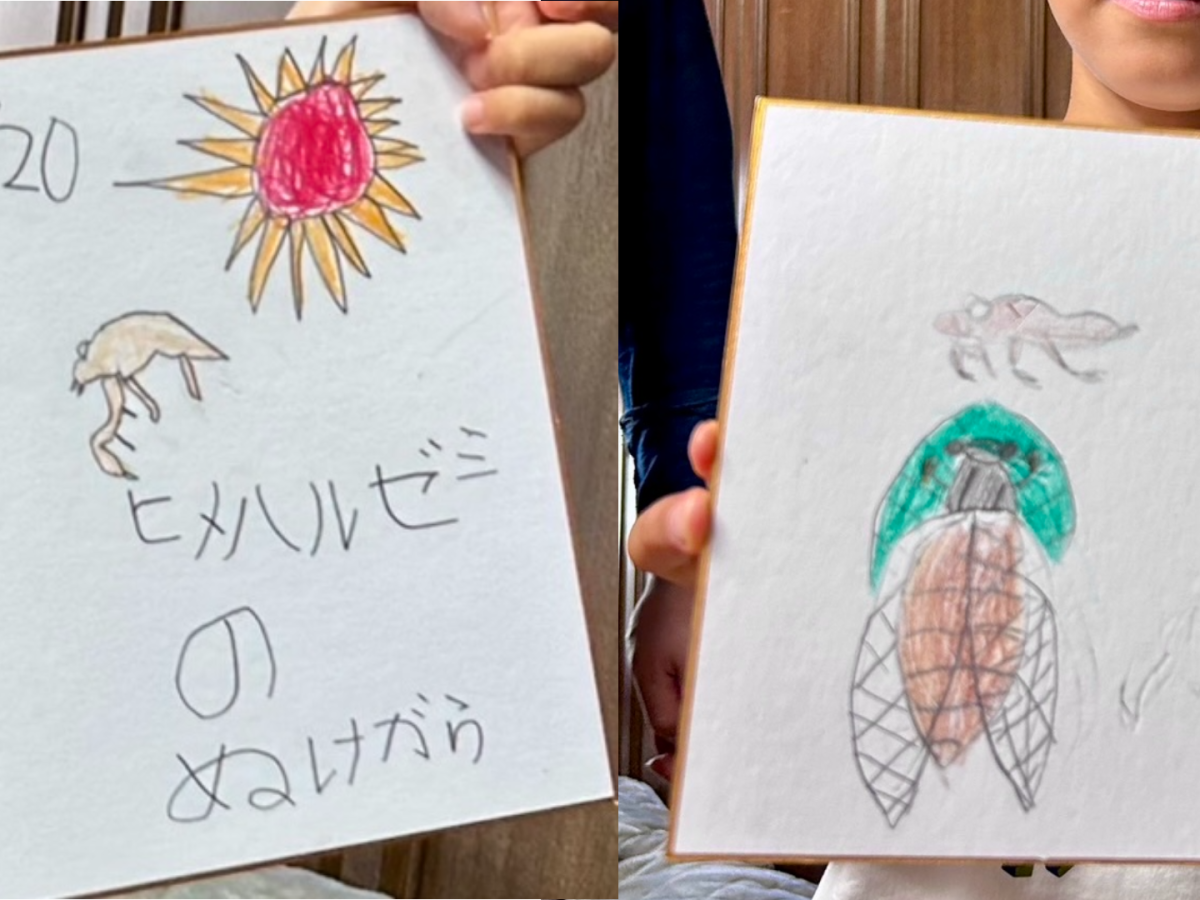

最後は、セミを描いて観察したことを振り返りました。

(子どもの視点で描かれたセミがたくさん!)

【第3回】宮島のシカの生態

宮島にはたくさんの野生のシカが住んでいます。

当然のように感じますが当たり前のことではなく、人々が生活するそばで野生の生態を守るには、シカのことをもっと知る必要があります。

「そもそもなぜ宮島にはシカいるの?」「どのように生活しているの?」「宮島のシカは健康なの?」

考え出すと、さまざまな疑問が浮かんできます。

シカがこれから先もずっと宮島で生活するために、私たちにできることは何でしょうか?

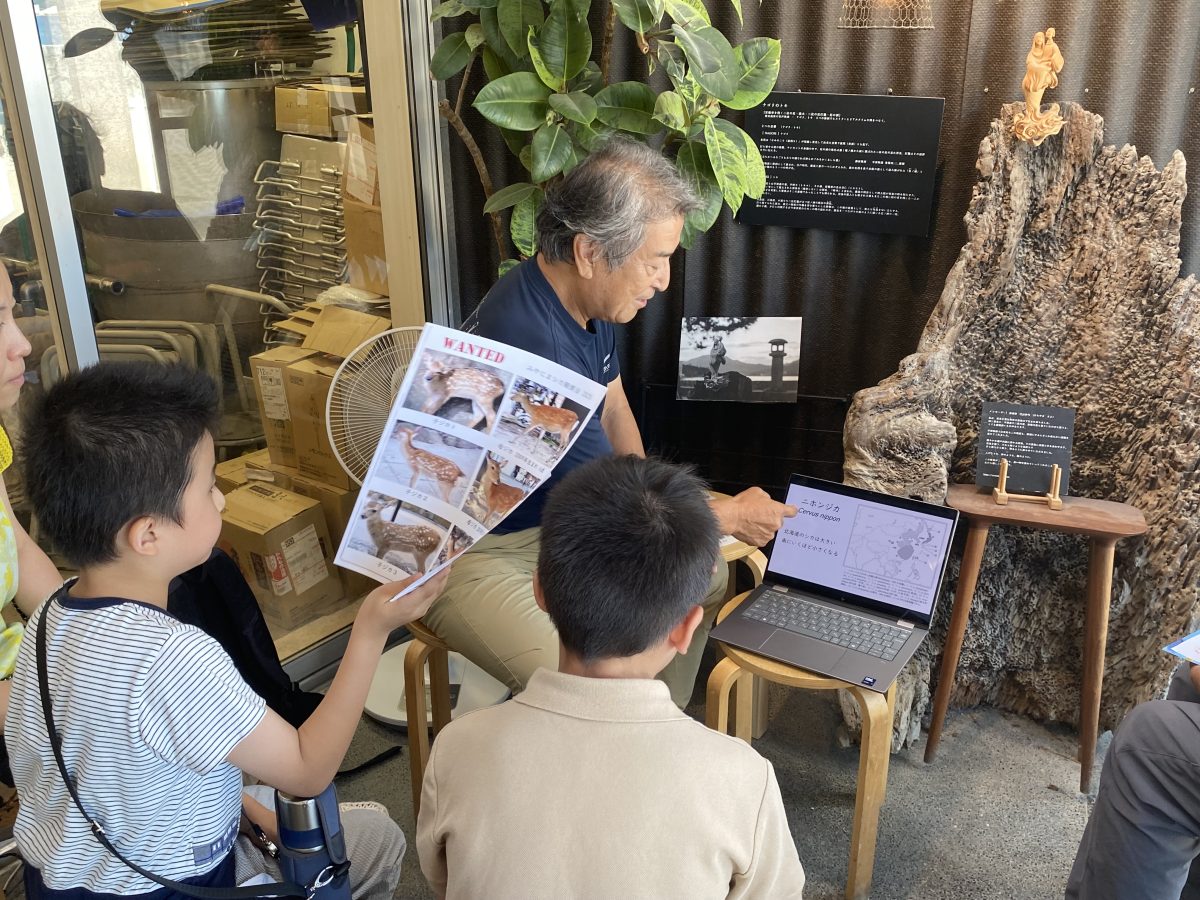

講座では、長年の調査で分かった宮島のシカの特徴を学びました。

(オスとメスの違いや子シカが生まれる時期など教わりました)

宮島のシカの正式名称は「ニホンジカ」。

シカは哺乳類の1目である鯨偶蹄目(くじらぐうていもく)に属すること、ウマと形が似ているけど遺伝子的にウシの方が近い存在ということ。

調査によって、宮島のシカは本土にいるシカに比べて体格が小さく成長スピードに遅れが見られることが明らかになったそうです。

体格が小柄でも成熟したメスの繁殖率は8割以上になり、毎年多くの子シカが誕生していることから、宮島のシカは健康に成長している、と教わりました。

また、宮島では、シカへの餌やりを止めるよう呼び掛けられています。

なぜ餌を与えてはいけないのでしょうか?

人の食べ物に慣れたシカは、食べ物とゴミの区別ができず、美味しそうな匂いに釣られて何でも口に入れてしまいます。

死亡したシカを解剖したところ、胃の中にビニールゴミなどの不消化物の塊が残っていて、中にはそれらが胃の半分以上を占めることがあったそうです。

餌を与えることは一見善意な行動に感じますが、野生の習性を変え健康被害を与えて、最悪の場合、命を奪ってしまうことになるかもしれません。

宮島の野生のシカを守るためにみんなで考えること、考えるためにその生態について知ることの大切さを学びました。

(実物の角を触らせてもらいました)

講座が終わったら、参加者みんなでシカ観察のため宮島桟橋へ向かいます。

講師からの出題は、プリントに載っている6頭を、それぞれの斑紋を見極めて探し出そうというもの。

実は、夏毛のシカには白い斑紋があり、その模様は1頭1頭違います。

(宮島に生息するオスのシカ。白い斑紋の模様は個体によって違うそう)

よくよく観察すると、確かに斑紋の並びが1頭ずつ異なっていますが、その違いを見つけるのは至難の業。

講師は「2~3日見ていれば分かってくるよ」と話すから驚きです。

(出題の子シカを発見!)

実は、この子シカは2025/6/29に宮島桟橋で生まれました。

シカが人の目につく場所で出産するのは珍しいこと。

観光客から餌をもらうことが常態化するほど人に慣れているシカが一部いることから、出産場所にも変化がみられたのでは、と考えられています。

《博多屋公式YouTubeで宮島フィールドトリップの様子を紹介しています♪視聴は下記をクリックしてくださいね》

また、シカにはマダニやシラミバエなどが寄生していますので、できるだけ近づかないようにしましょう。

(シカの付いたダニ(赤丸部分))

(シカに近づき過ぎないようにして観察します)

30分間ほど探して、6頭のうち2頭のシカを見つけ出すことに成功。

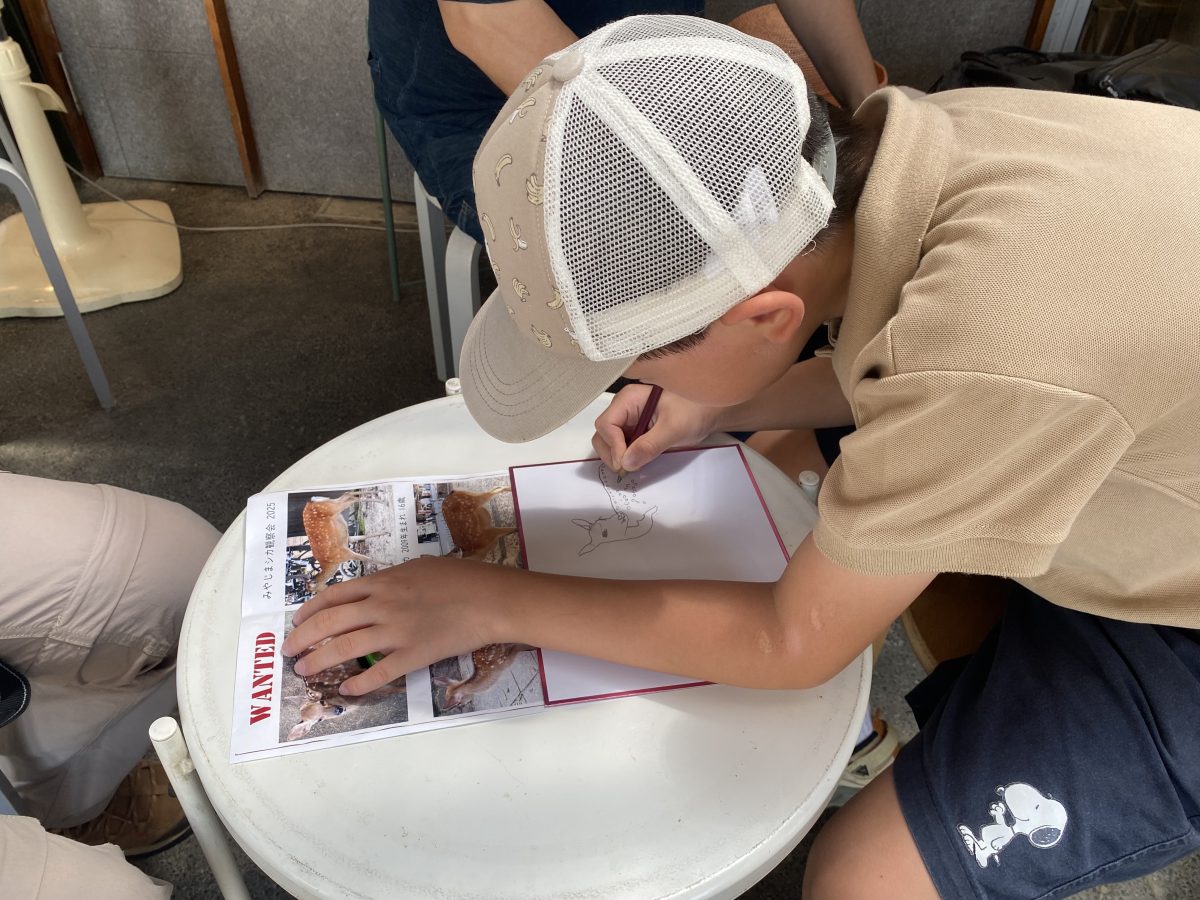

観察のあとは博多屋に戻って講師との質疑応答や鹿の絵を描きました。

(子どもにはシカがどんなふうに見えたかな?)

(今回も力作の完成です)

(観察後は博多屋の美味しいもみじ饅頭をいただきます)

宮島のシカについてはこちらの記事もおすすめ↓

宮島フィールドトリップを通して

厳島神社背後の弥山原始林は1929年に天然記念物、1957年に特別保護区域に指定されました。

さらに、1996年には厳島神社とともに世界文化遺産に登録され、日本だけでなく世界中の人々にとって人類共通のかけがえのない宝物になりました。

宮島が有するこの貴重な自然のことをもっと知りたい。

フィールドトリップを通し自然の変化を観察することで、参加者と一緒にその魅力を深掘りしたい。

宮島と共に歩んできた博多屋は、これからも共に歩んでいくために私たちに何ができるのか考えていきたいと思います。

その他宮島旅行に関するおすすめ情報

宮島の最新イベント情報について

宮島観光協会HP Http://www.miyajima.or.jp/event/calendar10.php

嚴島神社の行事予定について

嚴島神社公式HP Http://www.itsukushimajinja.jp/jp-sp/

《宮島旅行で役に立つ記事を下記でご紹介します。フェリーの乗り方、宮島旅行の際の注意事項のほか、人気のお土産品、食べ歩き、ぜひ参考にしてください》

◆宮島のおすすめの紅葉名所を紹介しています。2024年の紅葉情報をもとにぜひ2025年ベストな紅葉時期と撮影名所を予測してみてください。 宮島のおすすめ紅葉名所7選!最新紅葉情報&名所の由来と楽しみ方も紹介!

◆宮島旅行の際に必ず利用するフェリーの種類や乗り方など紹介しています。また、混雑日時などを事前に把握すると乗船待ちの時間を短縮できることもあります。

【宮島フェリー】宮島へ渡る運航会社4つを比較!航路が増えてアクセス利便性が向上中

◆宮島旅行を快適に過ごしていただくために、当日のイベント情報からトイレやごみ箱の場所まで紹介しています。ぜひ旅行前にお読みください。 【宮島観光】島民が考察!GWシーズンの宮島観光の注意事項

◆定番から限定まで、喜ばれる宮島旅行のお土産を、地元民目線によるランキング形式で紹介しています。 宮島・博多屋おすすめお土産ランキング!定番から限定まで、食品&雑貨がたくさん!

◆宮島ご当地食べ歩き商品・揚げもみじ饅頭、牡蠣のオイル漬けや博多屋オリジナルの宮島がんすなど、宮島旅行で絶対に食べていただきたいローカルフーズを紹介しています。 【博多屋×揚げたて】宮島だから味わえる!揚げたて&出来たての「Hakataya Fry Bar」

◆宮島限定のかわいいグッズや「鳥居」と「鹿」がついた雑貨、レアものなどをたくさん紹介しています。 【博多屋×宮島お土産(雑貨鹿編)】人と鹿が共存する宮島。鹿の雑貨やお土産品も多彩 【博多屋×宮島お土産(雑貨鳥居編)】形に残る旅の思い出におすすめ。宮島で人気の高い雑貨お土産を紹介

◆観光客に人気の鹿について、宮島旅行の前に知っていただきたいことを紹介しています。 宮島の鹿について観光客からよく受ける質問を大紹介!

◆お酒好きな人に!宮島旅行でおすすめの地酒を多数紹介。市場で入手困難なレア酒もあります 【博多屋×地酒】宮島旅行のお土産に地酒はいかが?日本三大酒処・広島県の地酒売れ筋5選!地ビールも